미슐랭, 그러니깐 미쉐린 가이드에 속한 가게를 가기 전 검색해보면 항상 갑론을박이 심하다. "맛이 없는데 왜 미슐랭이냐", "서비스가 거지같은데 왜 미슐랭이냐" 등등 개개인이 중요하게 생각하는 맛집의 기준에 조금이라도 부족하면 비난의 글이 쭉쭉 올라온다. 가게 주인이야 그래도 광고가 확실히 되니 상관없겠지만 막상 가려는 사람은 고민을 하게 된다.

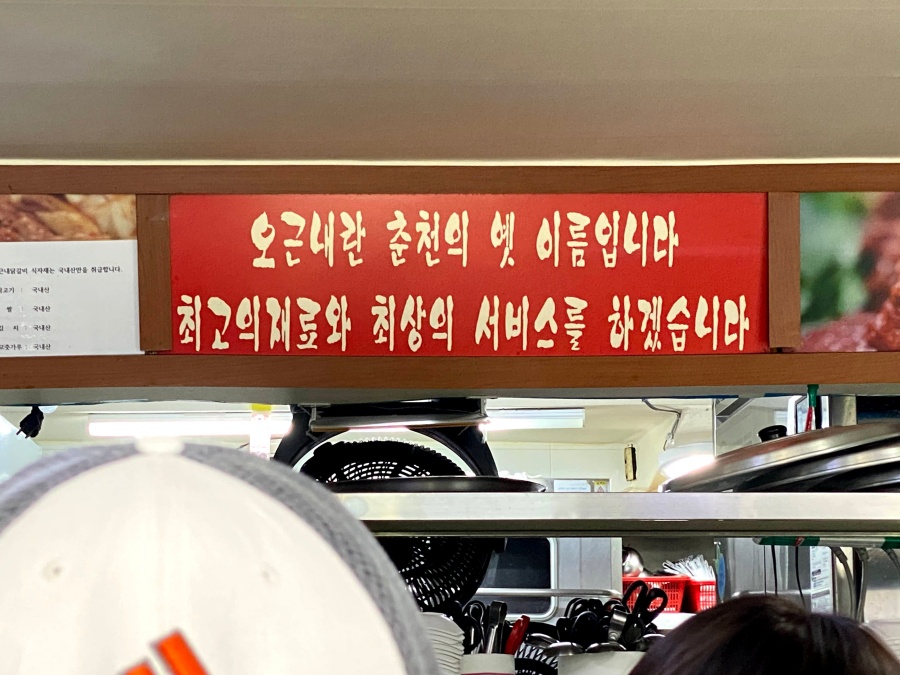

오근내 닭갈비는 그런 비난이 가장 적은 편에 속한 집이다. 저번 강변에서 먹은 닭갈비와 비교도 해볼겸 점심 백수 모임을 오근내 닭갈비 집으로 정했다. 지하철 역에서 멀어 접근성도 굉장히 떨어지는 본점에서 먹으려면 웨이팅이 1시간은 가볍게 넘긴다. 커플일 경우 대부분 기다리는 동안 앞에 있는 철로에서 사진을 찍으면서 논다. 그나마 오늘은 평일 점심인데다 조금 늦게 가서 그런지 바로 식사할 수 있었다.

앉자마자 고민할 것도 없이 닭갈비 2인분에 라면사리 하나 추가. 닭갈비의 국룰로 주문했다. 손님이 별로 없어서 그런지 이전에 왔을 때보다 음식도 빠르게 나왔다. 계속 뒤집어 주라는 이야기와 함께 종업원은 사라진다. 수다를 떨면서 계속 뒤집어 주는데 꽤 오래 해야한다. '팔이 좀 아픈데' 정도가 아니라 양팔이 전부 빠질 것 같을 때가 되서야 라면 사리를 넣어준다.

드디어 먹을 수 있는 시간. 오근내 닭갈비는 쌈을 싸서 먹기보다 그냥 집어 먹을 때 맛있다. 간이 쎄지 않아 라면도 그렇고 닭고기도 바로바로 집어 먹을 때 맛있다. 상추쌈을 싸려면 고기를 두 개는 넣어줘야 맛이 느껴진다. 그만큼 부드럽고 맵지 않으면서 식감은 살코기의 쫄깃함이 살아있다. 마지막은 당연히 볶음밥인데 계속 젓가락이 쉴새없이 가다보니 볶음밥을 까먹고 철판을 깨끗이 비워버릴수도 있다.

같이 주는 반찬들은 한 두 번 먹을까 말까 하다. 닭갈비 먹기에 바쁜 것도 있고 야채도 철판에 볶아진 양배추와 깻잎이 더 낫다.

다른 닭갈비와 확실한 차별점이 있는 엄청난 닭갈비는 아니지만 닭갈비하면 제일 먼저 떠오르는 집이다. 양념이 엄청 매울 것 같지만 그렇지 않다. 닭갈비라는 우리나라에만 있지 않을까 하는 음식에 외국인이 와서 먹기 좋은 맵기라서 미슐랭에 뽑혔을거 같다. 먹어보면 소주보다는 맥주가 어울리는 자극적이지 않은 맛이다.

빕 구르망에 속해 있는데도 가격대가 사악한 집이 많은데 그 정도는 아니다. 물론, 닭갈비치고 다른 곳보다 최소 천 원 더 비싸다. 거기다 저녁이나 점심에 오면 정말 극악의 웨이팅을 겪게 된다. 또 여자친구와 오게 된다면 열심히 휘젓고 있어야 한다. 이런저런 단점이 있지만 닭갈비 맛이 있다는 것 이 하나의 장점이 아주 크다.

쌈도 필요없이 닭갈비만 먹었을 때 딱 좋은 닭갈비 집이니 인원수보다 하나 둘 더 주문하거나 볶음밥을 꼭 먹기를 추천한다. 웨이팅만 없다면 매주 먹고 싶은데 그러기 쉽지가 않다.